- DÉPRESSIONS ET CYCLONES

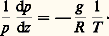

- DÉPRESSIONS ET CYCLONESLes dépressions sont les zones de basses pressions atmosphériques accompagnées d’une rotation des vents en sens inverse des aiguilles d’une montre, ou sens cyclonique, dans l’hémisphère Nord. Elles présentent une grande variété de formes et d’origines. Le terme cyclone est réservé à des dépressions tropicales particulièrement violentes.Dans la suite du texte, on donnera le sens de rotation pour l’hémisphère Nord, sens qu’il convient d’inverser pour l’hémisphère Sud. Le lecteur gardera aussi à l’esprit qu’en météorologie il y a toujours des nuances ou des exceptions qui seront signalées en italique dans le texte.1. Définition et représentationL’équilibre hydrostatique prévaut au sein de l’atmosphère, et la pression en un point donné est très proche du poids de la colonne atmosphérique de section unité qui se trouve au-dessus. La pression est la variable météorologique mesurée avec le plus de précision.Le géostrophisme (cf. chap. 4) met aussi en situation d’équilibre la vitesse du mouvement horizontal avec la grandeur des différences de pression, ce qui permet au champ de pression de réaliser, en première approximation, une bonne visualisation du champ de vent au-dessus de 1 500 mètres environ, où commence l’atmosphère libre. Au voisinage de l’équateur, les variations de pression sont faibles mais l’équilibre géostrophique subsiste. Dans ces régions, il est préférable de visualiser directement le vent lui-même.Les cartes qui représentent la pression sur de vastes régions sont un outil majeur pour l’analyse et la prévision météorologiques. La pression varie continuellement d’un moment à l’autre et d’un lieu à l’autre, mais ses fluctuations sont assez graduelles pour qu’on puisse suivre les phénomènes sur des cartes espacées de quelques heures. L’échelle synoptique des formes identifiables va de cent à quelques milliers de kilomètres. On distingue les zones de haute ou basse pression relative (anticyclone ou dépression) et des figures caractéristiques: fort gradient (grande variation sur une courte distance) ou faible gradient (marais barométrique), cols isobariques, etc.L’unité de pression utilisée est l’hectopascal (hPa), qui remplace officiellement le millibar depuis 1986. À la surface du globe, la pression moyenne est voisine de 1 013 hectopascals. En France, on trace les lignes d’égale pression, ou isobares, de 5 en 5 hectopascals, mais parfois on effectue un tracé plus fin quand le gradient est faible. Aux latitudes moyennes, la ligne 1 015 hectopascals sépare les hautes pressions des basses pressions.Sur la carte, la dépression est constituée d’une ou de plusieurs isobares fermées, dont la cote décroît vers l’intérieur. Le point où le minimum est atteint est le centre dépressionnaire (fig. 1). Il peut y avoir plusieurs centres à l’intérieur d’une même zone dépressionnaire. Il existe une grande variété de dépressions qu’on peut distinguer par la taille, le mode de formation, la variation avec l’altitude, le caractère mobile ou non, etc.Aux latitudes moyennes, les dépressions sont le plus souvent mobiles et se succèdent par familles de 2 à 5 membres. Quand le premier est au stade de maturité, le dernier est encore à l’état de perturbation naissante, légère ondulation du front froid (cf. FRONT - Météorologie) de la perturbation précédente. Le tout s’étage sur plusieurs milliers de kilomètres, du nord-est au sud-ouest dans l’hémisphère Nord, en majeure partie sur le domaine océanique (fig. 2).En altitude, la cartographie du champ de pression est exactement celle d’un relief: la topographie des surfaces isobares de cotes standard (1 000 hPa, 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, etc.) est projetée sur l’horizontale par le tracé de lignes de niveau appelées isohypses. En France, on trace ces lignes tous les 40 mètres, écart cohérent avec les 5 hectopascals adoptés au sol. Les surfaces isobares, étroitement concentriques à la Terre, présentent de légères déformations: les anticyclones et les dépressions. La pente de ces surfaces, aux endroits les plus raides, reste faible et inférieure à 1/1 000 . Une dépression «creuse» comporte de nombreuses isobares fermées. Le mouvement cyclonique associé est d’autant plus intense que la dépression est plus creuse. Les isobares se resserrent sur la carte en zones de fort gradient où l’on observera les vents les plus violents.Dans l’équilibre hydrostatique, la décroissance de la pression p en fonction de l’altitude z est donnée par la formule:

où 福 est la masse volumique de l’air, fonction de l’altitude, et g l’accélération de la pesanteur. Par ailleurs, l’air atmosphérique suit la loi des gaz parfaits:

où 福 est la masse volumique de l’air, fonction de l’altitude, et g l’accélération de la pesanteur. Par ailleurs, l’air atmosphérique suit la loi des gaz parfaits: où R est la constante des gaz correspondant au mélange atmosphérique et T la température absolue. On en déduit que la décroissance de la pression avec l’altitude dépend (en air sec) uniquement de la distribution verticale de la température (loi de Laplace):

où R est la constante des gaz correspondant au mélange atmosphérique et T la température absolue. On en déduit que la décroissance de la pression avec l’altitude dépend (en air sec) uniquement de la distribution verticale de la température (loi de Laplace): Cette décroissance est plus rapide dans l’air froid – où T est plus faible – que dans l’air chaud – où T est plus fort. On comprend alors que les surfaces isobares se modifient avec l’altitude suivant la structure du champ de température. La figure 3 explique cette déformation: la distance entre les deux surfaces isobares p 0 et p 1 est plus faible à la verticale du point A, où la température est plus basse, qu’à la verticale du point B, où la température est plus élevée. Une dépression formée dans de l’air froid s’accuse avec l’altitude tandis qu’une dépression formée en air chaud s’atténue jusqu’à se transformer en anticylone à partir d’un certain niveau (cf. chap. 2).Pour les mêmes raisons, on explique que l’axe d’une dépression (d’un anticyclone) s’incline vers l’air froid (vers l’air chaud) avec l’altitude. Une inclinaison marquée de cet axe (vertical tilt ) constitue un indice de développement intense.En hiver, l’anticylone froid des régions polaires s’affaiblit rapidement avec l’altitude et se transforme en dépression à partir de 3 000 mètres ; la dépression chaude qui apparaît en été sur les régions sahariennes s’efface aussi à partir de 3 000 mètres pour laisser place à un anticyclone. Ces dépressions thermiques sont observées sur les continents: dépression espagnole, visible le jour seulement, ou dépressions mexico-californienne, australienne, asiatique, etc., permanentes durant la saison chaude.À mesure que l’on s’élève, l’aspect de la carte est de plus en plus celui d’une vaste dépression circumpolaire quasi circulaire ou avec des méandres, au nombre de 2 à 5 , plus ou moins profonds, que les synopticiens appellent «ondes longues» ou «ondes de Rossby», du nom du météorologiste qui en a établi la théorie en 1939; ces ondes sont dues à la stabilisation latérale du courant d’ouest par la variation du paramètre de Coriolis (cf. chap. 4) avec la latitude. Les dépressions mobiles des latitudes moyennes viennent se superposer à ce courant où, lorsqu’elles sont jeunes, elles perdent leur individualité isobarique et se transforment en ondulations (talwegs) parfois difficiles à détecter.Il existe d’autres types de dépressions. Sous le vent d’une montagne, elles sont dues au blocage et au détournement de l’écoulement de l’air par le massif et elles sont de nature strictement dynamique: il s’agit, par exemple, de la dépression du golfe de Gênes à son début dans un courant de nord-ouest déformé par les Alpes. Les dépressions orageuses ont une origine convective, la convection, phénomène thermodynamique, étant le transfert de chaleur de la surface terrestre à la troposphère moyenne par des ascendances localisées et plus ou moins organisées. Dans le cas extrême du cyclone tropical, la localisation géographique joue un rôle (cf. chap. 5).De nombreuses dépressions ont un caractère mixte, et l’importance relative de leurs composantes thermique et dynamique explique la grande variété de situations rencontrées. Enfin, les trombes sont des dépressions intenses dont l’extension horizontale est réduite à quelques centaines de mètres. Rattachées à un puissant nuage d’orage (cumulo-nimbus), elles sont presque toujours associées à un tourbillon cyclonique [cf. TORNADES ET TROMBES].2. Formation de dépressions thermiquesLorsqu’une portion de surface continentale s’échauffe par rapport aux régions qui l’entourent, en général maritimes, l’air sus-jacent s’échauffe à son tour et se dilate vers le haut. L’élévation des couches supérieures se traduit par une surpression relativement à l’environnement qui provoque en altitude une fuite, ou divergence, de l’air surchauffé vers l’extérieur de la zone considérée. Cette fuite abaisse la pression au sol, ce qui entraîne un afflux, ou convergence, de l’air environnant des basses couches vers la zone surchauffée (phénomène de brise) compensant la fuite aux niveaux supérieurs. En définitive, la pression ne devrait pas varier. Cependant, si l’échelle horizontale est suffisante (100 km), ces mouvements sont modifiés par la force de Coriolis (cf. chap. 4). Les vents convergents et divergents sont déviés vers leur droite (hémisphère Nord) et, tant que la source de chaleur persiste, une circulation tourbillonnaire se maintient, cyclonique dans les basses couches autour du minimum de pression, anticyclonique aux niveaux supérieurs autour du maximum de pression.De plus, on constate et on peut démontrer que, à cette échelle et au-delà, les mouvements tourbillonnaires sont supérieurs au mouvement de convergence-divergence d’au moins un ordre de grandeur . Cependant, ces derniers et la faible vitesse verticale qui leur est associée par continuité, ici ascendante, jouent un rôle essentiel dans la naissance et le maintien du phénomène.On explique ainsi la dépression espagnole ou, à une plus grande échelle, le vaste système dépressionnaire de la mousson d’Asie [cf. ATMOSPHÈRE]. Cette explication n’est plus valable au voisinage immédiat de l’équateur, où la force de Coriolis devient très faible.À une échelle beaucoup plus petite (10 km), le phénomène de convection est à l’origine des nuages à développement vertical, et en particulier des nuages orageux. Le phénomène est lié à l’instabilité verticale favorisée par la présence d’humidité dans l’air. On parle d’instabilité conditionnelle car elle ne se développe que si les particules d’air qui s’élèvent ont reçu une impulsion suffisante pour atteindre leur niveau de condensation. Là, le nuage commence à se former et le dégagement de chaleur latente fournit l’énergie nécessaire à la poursuite ou à l’accélération du mouvement vers le haut. La convergence synoptique, liée aux mouvements d’échelle supérieure, peut être le stimulant nécessaire. On montre en dynamique que l’augmentation de la vitesse verticale avec l’altitude est une source de tourbillon cyclonique. Ainsi, lorsque plusieurs nuages orageux se regroupent, il peut y avoir formation d’une dépression atteignant la taille synoptique.3. Formation des dépressions mobiles aux latitudes moyennesLa «théorie» norvégienne, élaborée au début du XXe siècle par Vilhelm Bjerknes et ses élèves de l’école de Bergen, attribue la formation des dépressions mobiles à l’instabilité du «front polaire». Ce dernier est défini comme une surface de discontinuité séparant l’air tropical, humide et chaud, de l’air polaire, sec et frais. Sa trace au sol (sur les océans) se trouve aux alentours de la latitude 500 nord en hiver. De là, il s’élève en pente douce vers le pôle. Les conditions favorables au creusement d’une dépression sont le cheminement parallèle, d’ouest en est, de l’air froid et de l’air chaud ayant des vitesses différentes, donc un mouvement relatif opposé de part et d’autre du front, et l’intensité du contraste de température entre les deux courants. Une fois l’ondulation amorcée, on observe en surface la suite d’événements représentés sur la figure 2.Les travaux des Norvégiens (qui culminent en 1933 avec la publication de leur célèbre Physikalische Hydrodynamik ) n’ont jamais réussi à expliquer la véritable nature de l’instabilité. Leurs concepts conservent une valeur descriptive, contestée, mais toujours en usage dans les services météorologiques. Les Norvégiens disposaient de peu d’observations en altitude et avaient surtout travaillé sur des observations de surface. La nature tridimensionnelle du développement des dépressions, comme de l’ensemble des mouvements atmosphériques, s’est imposée ensuite avec la généralisation des sondages verticaux peu avant la Seconde Guerre mondiale.L’Américain Jule Gregory Charney en 1947 et l’Anglais Erick Thomas Eady en 1949 ont découvert et expliqué la nature de l’instabilité hydrodynamique, baptisée instabilité barocline. Le vent d’ouest augmente avec l’altitude en proportion avec le gradient de température entre le pôle et le tropique. Au-delà d’une certaine valeur de cette augmentation (8 m/s entre 2 500 et 10 500 m pour une taille donnée de perturbation), presque toujours atteinte aux latitudes moyennes, toute perturbation ayant des dimensions horizontales convenables se développe et se propage d’ouest en est à une vitesse intermédiaire entre la vitesse du courant au sol et sa vitesse maximale en altitude. Les conditions de croissance et de propagation dépendent de la taille de la perturbation, qui a plus de chances de se développer si cette taille est optimale vis-à-vis des caractéristiques du courant. La perturbation comprend une dépression et un anticyclone associés. Le développement fait apparaître une circulation verticale ascendante à l’avant et subsidente à l’arrière de la dépression. L’énergie nécessaire, en particulier pour soutenir l’augmentation des vents, provient de l’énergie potentielle du courant initial, liée au gradient méridien de température, et alimente à la fois l’énergie potentielle et l’énergie cinétique de la perturbation.Tandis que la prévision numérique se développait dans le dernier tiers du XXe siècle [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE], la théorie marquait le pas. Les modèles numériques ayant atteint un degré de réalisme suffisant, un nouvel élan a été donné par B. J. Hoskins, qui a expliqué le développement des surfaces frontales indissociable de celui des dépressions. Ses travaux permettent de comprendre l’arrêt du développement et le déclin des dépressions, précédemment attribués à l’influence du seul frottement. Dans ce processus intervient une redistribution de l’énergie cinétique, dite barotrope, qui permet aux perturbations bien développées de régénérer en permanence le courant d’ouest et ses principaux méandres.Le dégagement de chaleur latente ne joue pas un rôle essentiel dans cette théorie mais contribue, comme les modèles de prévision l’ont montré, à rendre les dépressions plus creuses. Cependant, l’humidité joue un rôle implicite car sa présence rend moins rapide la décroissance de la température avec l’altitude qui intervient à son tour pour fixer les conditions de développement des perturbations. Dans une atmosphère sèche, donc sans nuages, les dépressions existeraient mais seraient d’intensité moindre et de durée de vie plus courte.Il peut se produire une grande diversité de situations suivant la répartition relative des éléments nécessaires au développement et les accidents de parcours constitués par la transition océan-continent et les massifs montagneux. Il est réconfortant de constater que les modèles de prévision numérique reproduisent ces phénomènes avec un réalisme de plus en plus poussé.4. Les mouvements de l’air et les types de temps associés aux aires dépressionnairesL’aspect des mouvements atmosphériques est déterminé par la stratification verticale liée aux profils de température et d’humidité et par la rotation de la Terre. Cette dernière influence est représentée dans les équations de la météorologie par le paramètre de Coriolis:

Cette décroissance est plus rapide dans l’air froid – où T est plus faible – que dans l’air chaud – où T est plus fort. On comprend alors que les surfaces isobares se modifient avec l’altitude suivant la structure du champ de température. La figure 3 explique cette déformation: la distance entre les deux surfaces isobares p 0 et p 1 est plus faible à la verticale du point A, où la température est plus basse, qu’à la verticale du point B, où la température est plus élevée. Une dépression formée dans de l’air froid s’accuse avec l’altitude tandis qu’une dépression formée en air chaud s’atténue jusqu’à se transformer en anticylone à partir d’un certain niveau (cf. chap. 2).Pour les mêmes raisons, on explique que l’axe d’une dépression (d’un anticyclone) s’incline vers l’air froid (vers l’air chaud) avec l’altitude. Une inclinaison marquée de cet axe (vertical tilt ) constitue un indice de développement intense.En hiver, l’anticylone froid des régions polaires s’affaiblit rapidement avec l’altitude et se transforme en dépression à partir de 3 000 mètres ; la dépression chaude qui apparaît en été sur les régions sahariennes s’efface aussi à partir de 3 000 mètres pour laisser place à un anticyclone. Ces dépressions thermiques sont observées sur les continents: dépression espagnole, visible le jour seulement, ou dépressions mexico-californienne, australienne, asiatique, etc., permanentes durant la saison chaude.À mesure que l’on s’élève, l’aspect de la carte est de plus en plus celui d’une vaste dépression circumpolaire quasi circulaire ou avec des méandres, au nombre de 2 à 5 , plus ou moins profonds, que les synopticiens appellent «ondes longues» ou «ondes de Rossby», du nom du météorologiste qui en a établi la théorie en 1939; ces ondes sont dues à la stabilisation latérale du courant d’ouest par la variation du paramètre de Coriolis (cf. chap. 4) avec la latitude. Les dépressions mobiles des latitudes moyennes viennent se superposer à ce courant où, lorsqu’elles sont jeunes, elles perdent leur individualité isobarique et se transforment en ondulations (talwegs) parfois difficiles à détecter.Il existe d’autres types de dépressions. Sous le vent d’une montagne, elles sont dues au blocage et au détournement de l’écoulement de l’air par le massif et elles sont de nature strictement dynamique: il s’agit, par exemple, de la dépression du golfe de Gênes à son début dans un courant de nord-ouest déformé par les Alpes. Les dépressions orageuses ont une origine convective, la convection, phénomène thermodynamique, étant le transfert de chaleur de la surface terrestre à la troposphère moyenne par des ascendances localisées et plus ou moins organisées. Dans le cas extrême du cyclone tropical, la localisation géographique joue un rôle (cf. chap. 5).De nombreuses dépressions ont un caractère mixte, et l’importance relative de leurs composantes thermique et dynamique explique la grande variété de situations rencontrées. Enfin, les trombes sont des dépressions intenses dont l’extension horizontale est réduite à quelques centaines de mètres. Rattachées à un puissant nuage d’orage (cumulo-nimbus), elles sont presque toujours associées à un tourbillon cyclonique [cf. TORNADES ET TROMBES].2. Formation de dépressions thermiquesLorsqu’une portion de surface continentale s’échauffe par rapport aux régions qui l’entourent, en général maritimes, l’air sus-jacent s’échauffe à son tour et se dilate vers le haut. L’élévation des couches supérieures se traduit par une surpression relativement à l’environnement qui provoque en altitude une fuite, ou divergence, de l’air surchauffé vers l’extérieur de la zone considérée. Cette fuite abaisse la pression au sol, ce qui entraîne un afflux, ou convergence, de l’air environnant des basses couches vers la zone surchauffée (phénomène de brise) compensant la fuite aux niveaux supérieurs. En définitive, la pression ne devrait pas varier. Cependant, si l’échelle horizontale est suffisante (100 km), ces mouvements sont modifiés par la force de Coriolis (cf. chap. 4). Les vents convergents et divergents sont déviés vers leur droite (hémisphère Nord) et, tant que la source de chaleur persiste, une circulation tourbillonnaire se maintient, cyclonique dans les basses couches autour du minimum de pression, anticyclonique aux niveaux supérieurs autour du maximum de pression.De plus, on constate et on peut démontrer que, à cette échelle et au-delà, les mouvements tourbillonnaires sont supérieurs au mouvement de convergence-divergence d’au moins un ordre de grandeur . Cependant, ces derniers et la faible vitesse verticale qui leur est associée par continuité, ici ascendante, jouent un rôle essentiel dans la naissance et le maintien du phénomène.On explique ainsi la dépression espagnole ou, à une plus grande échelle, le vaste système dépressionnaire de la mousson d’Asie [cf. ATMOSPHÈRE]. Cette explication n’est plus valable au voisinage immédiat de l’équateur, où la force de Coriolis devient très faible.À une échelle beaucoup plus petite (10 km), le phénomène de convection est à l’origine des nuages à développement vertical, et en particulier des nuages orageux. Le phénomène est lié à l’instabilité verticale favorisée par la présence d’humidité dans l’air. On parle d’instabilité conditionnelle car elle ne se développe que si les particules d’air qui s’élèvent ont reçu une impulsion suffisante pour atteindre leur niveau de condensation. Là, le nuage commence à se former et le dégagement de chaleur latente fournit l’énergie nécessaire à la poursuite ou à l’accélération du mouvement vers le haut. La convergence synoptique, liée aux mouvements d’échelle supérieure, peut être le stimulant nécessaire. On montre en dynamique que l’augmentation de la vitesse verticale avec l’altitude est une source de tourbillon cyclonique. Ainsi, lorsque plusieurs nuages orageux se regroupent, il peut y avoir formation d’une dépression atteignant la taille synoptique.3. Formation des dépressions mobiles aux latitudes moyennesLa «théorie» norvégienne, élaborée au début du XXe siècle par Vilhelm Bjerknes et ses élèves de l’école de Bergen, attribue la formation des dépressions mobiles à l’instabilité du «front polaire». Ce dernier est défini comme une surface de discontinuité séparant l’air tropical, humide et chaud, de l’air polaire, sec et frais. Sa trace au sol (sur les océans) se trouve aux alentours de la latitude 500 nord en hiver. De là, il s’élève en pente douce vers le pôle. Les conditions favorables au creusement d’une dépression sont le cheminement parallèle, d’ouest en est, de l’air froid et de l’air chaud ayant des vitesses différentes, donc un mouvement relatif opposé de part et d’autre du front, et l’intensité du contraste de température entre les deux courants. Une fois l’ondulation amorcée, on observe en surface la suite d’événements représentés sur la figure 2.Les travaux des Norvégiens (qui culminent en 1933 avec la publication de leur célèbre Physikalische Hydrodynamik ) n’ont jamais réussi à expliquer la véritable nature de l’instabilité. Leurs concepts conservent une valeur descriptive, contestée, mais toujours en usage dans les services météorologiques. Les Norvégiens disposaient de peu d’observations en altitude et avaient surtout travaillé sur des observations de surface. La nature tridimensionnelle du développement des dépressions, comme de l’ensemble des mouvements atmosphériques, s’est imposée ensuite avec la généralisation des sondages verticaux peu avant la Seconde Guerre mondiale.L’Américain Jule Gregory Charney en 1947 et l’Anglais Erick Thomas Eady en 1949 ont découvert et expliqué la nature de l’instabilité hydrodynamique, baptisée instabilité barocline. Le vent d’ouest augmente avec l’altitude en proportion avec le gradient de température entre le pôle et le tropique. Au-delà d’une certaine valeur de cette augmentation (8 m/s entre 2 500 et 10 500 m pour une taille donnée de perturbation), presque toujours atteinte aux latitudes moyennes, toute perturbation ayant des dimensions horizontales convenables se développe et se propage d’ouest en est à une vitesse intermédiaire entre la vitesse du courant au sol et sa vitesse maximale en altitude. Les conditions de croissance et de propagation dépendent de la taille de la perturbation, qui a plus de chances de se développer si cette taille est optimale vis-à-vis des caractéristiques du courant. La perturbation comprend une dépression et un anticyclone associés. Le développement fait apparaître une circulation verticale ascendante à l’avant et subsidente à l’arrière de la dépression. L’énergie nécessaire, en particulier pour soutenir l’augmentation des vents, provient de l’énergie potentielle du courant initial, liée au gradient méridien de température, et alimente à la fois l’énergie potentielle et l’énergie cinétique de la perturbation.Tandis que la prévision numérique se développait dans le dernier tiers du XXe siècle [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE], la théorie marquait le pas. Les modèles numériques ayant atteint un degré de réalisme suffisant, un nouvel élan a été donné par B. J. Hoskins, qui a expliqué le développement des surfaces frontales indissociable de celui des dépressions. Ses travaux permettent de comprendre l’arrêt du développement et le déclin des dépressions, précédemment attribués à l’influence du seul frottement. Dans ce processus intervient une redistribution de l’énergie cinétique, dite barotrope, qui permet aux perturbations bien développées de régénérer en permanence le courant d’ouest et ses principaux méandres.Le dégagement de chaleur latente ne joue pas un rôle essentiel dans cette théorie mais contribue, comme les modèles de prévision l’ont montré, à rendre les dépressions plus creuses. Cependant, l’humidité joue un rôle implicite car sa présence rend moins rapide la décroissance de la température avec l’altitude qui intervient à son tour pour fixer les conditions de développement des perturbations. Dans une atmosphère sèche, donc sans nuages, les dépressions existeraient mais seraient d’intensité moindre et de durée de vie plus courte.Il peut se produire une grande diversité de situations suivant la répartition relative des éléments nécessaires au développement et les accidents de parcours constitués par la transition océan-continent et les massifs montagneux. Il est réconfortant de constater que les modèles de prévision numérique reproduisent ces phénomènes avec un réalisme de plus en plus poussé.4. Les mouvements de l’air et les types de temps associés aux aires dépressionnairesL’aspect des mouvements atmosphériques est déterminé par la stratification verticale liée aux profils de température et d’humidité et par la rotation de la Terre. Cette dernière influence est représentée dans les équations de la météorologie par le paramètre de Coriolis: où 諸 est la vitesse angulaire de rotation de la Terre et 﨏 la latitude [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE]. L’intensité de cet effet décroît du pôle vers l’équateur. En atmosphère libre, le mouvement horizontal est dû à l’action de deux forces prépondérantes, la force de Coriolis づc d’intensité 2 諸 V sin 﨏 , où V est le module de la vitesse horizontale perpendiculaire au mouvement et dirigée vers sa droite (hémisphère Nord), et la force de pression づp due au gradient horizontal de pression et dirigée des hautes pressions vers les basses pressions. Les accélérations sont faibles vis-à-vis de ces deux forces en quasi-équilibre au cours du mouvement, compte tenu de la faiblesse relative des forces de frottement ou de diffusion づf. Le vent résultant du strict équilibre est appelé «vent géostrophique» ふg (fig. 4). Ce vent fictif constitue une bonne première approximation du vent réel. On dit que le vent obéit à la contrainte géostrophique à chaque niveau horizontal. Avec la relation hydrostatique, on peut donner à cette contrainte un aspect tridimensionnel: c’est la relation du vent thermique qui lie la variation du vent géostrophique avec l’altitude aux variations horizontales de la température. Le vent thermique, qui est l’accroissement du vent géostrophique avec l’altitude, est parallèle aux isothermes et laisse les basses températures à sa gauche (hémisphère Nord). Il est d’autant plus intense que le gradient de température est plus serré.L’équilibre du vent thermique ne peut subsister de lui-même. Il s’autodétruit s’il n’est pas accompagné d’une circulation verticale transverse, a-géostrophique, dont l’existence assure le maintien de l’équilibre (théorie quasi géostrophique de Charney-Eliassen). Les vitesses verticales descendantes et ascendantes sont faibles mais suffisantes pour que ces dernières puissent donner naissance aux grands systèmes nuageux et aux précipitations synoptiques non exclusivement convectives. Les plus intenses sont rencontrées dans les dépressions qui se creusent, au voisinage des fronts qui les accompagnent. C’est près de ces fronts qu’on observe la nébulosité et les précipitations les plus fortes, sous une grande variété de configurations. L’organisation des vitesses verticales nécessaires à l’équilibre du vent thermique est telle que c’est, en général, l’air chaud qui monte et l’air froid qui descend. L’affirmation, trop souvent propagée par les météorologistes eux-mêmes, que «l’air chaud s’élève au-dessus de l’air froid parce qu ’il est plus léger tandis que l’air froid s’enfonce sous l’air chaud à la façon d’un coin» est conforme à l’observation mais constitue une explication erronée de la physique du phénomène. Paul Queney en a donné une description soigneuse. Universitaire et météorologiste français ayant travaillé avec Carl-Gustav Rossby, il est le premier à avoir élaboré la théorie de l’action du relief sur l’écoulement atmosphérique. Il a aussi souligné le rôle majeur joué par la chaleur latente dans le développement de certaines dépressions.Dans les basses couches, le frottement induit une convergence et les vents horizontaux «rentrent» dans la dépression (l’angle du vent avec l’isobare varie de 150 à 450 ), d’où une augmentation générale de l’ascendance qui a pour effet de stimuler la convection dans l’air froid subsident (fig. 5).La théorie des fronts a été portée à un haut degré de sophistication mathématique et de réalisme physique. Comparativement, la théorie des dépressions est moins avancée. Ce sont les fronts qui font des zones dépressionnaires des aires de mauvais temps avec pluie, vent fort et parfois tempête. Mais il y a des nuances. C’est à l’avant de la dépression (en principe à l’est) qu’on trouve les couvertures nuageuses et les pluies continues du secteur chaud avec une grande variété de configurations. À l’arrière de l’axe dépressionnaire, c’est le règne de la traîne convective en air froid qui envahit peu à peu l’ensemble de l’aire dépressionnaire et peut aller d’un ciel noir sans éclaircies au merveilleux temps lumineux de l’été écossais où les rares averses de l’après-midi, courtes et peu intenses, ajoutent encore au charme du paysage.Les tempêtes les plus dangereuses sont liées à des dépressions mobiles qui peuvent traverser l’Atlantique en deux jours et sont de petite taille et de faible intensité isobarique en début de course. Leur détection est délicate sur l’océan, mal couvert par les observations conventionnelles. Cependant, l’observation continue par satellite (système européen Météosat) a pratiquement éliminé le risque de rater une tempête car, dès le stade initial, on voit apparaître des masses nuageuses caractéristiques. Les données satellitaires sont utiles pour l’analyse et la détection (fig. 6). La prévision, en raison de la rapidité et de la complexité de l’évolution, reste tributaire des modèles de prévision numérique [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE].5. Le cyclone tropicalParmi les phénomènes météorologiques violents, le cyclone tropical est le plus destructeur. Les dégâts sont causés par les vents forts (de 150 à 300 km/h), concentrés dans un anneau assez étroit entourant le centre et passant ainsi deux fois sur la station, les pluies diluviennes et surtout la vague de tempête de 6 mètres et plus de hauteur qui ravage les côtes basses (Bengale).La forme est quasi circulaire, usuellement de 100 à 500 kilomètres de diamètre, avec souvent des bras spiralés perceptibles sur les images satellitaires. Cyclone est le nom spécifique pour la plupart des régions sauf pour les Caraïbes et la mer de Chine, où on les appelle respectivement «ouragans» et «typhons».Le cyclone comprend un centre, soit clair, soit avec seulement des nuages bas: c’est l’œil du cyclone, aire calme et chaude. L’œil est entouré d’une région très active, le mur de l’œil, constituée de puissants cumulo-nimbus dont les enclumes constituent la masse nuageuse visible sur les images satellitaires. Cette convection puissante se prolonge dans des bras qui convergent en spiralant vers la masse centrale. Les vents sont faibles dans l’œil, puis ils augmentent rapidement pour atteindre leur maximum à 30 kilomètres du centre en moyenne et décroissent plus lentement vers la périphérie. Le déplacement est lent (30 km/h) suivant une trajectoire grossièrement parabolique qui démarre d’est en ouest dans le flux des alizés [cf. ATMOSPHÈRE], puis s’incurve en arrivant vers les côtes pour être souvent reprise dans la circulation d’ouest des latitudes moyennes. Au moment où la trajectoire s’incurve, par exemple sur les Caraïbes, on observe des mouvements erratiques très difficiles à prévoir. La trajectoire des cyclones est maritime. C’est un phénomène de saison chaude: septembre est le mois privilégié pour l’hémisphère Nord. La présence d’une mer chaude, de température supérieure à 26 ou 27 0C, est nécessaire au maintien du phénomène, qui s’éteint rapidement lorsqu’il aborde une côte, non pas à cause du frottement, mais par suite de la «coupure de l’alimentation» en eau.C’est en effet le dégagement de chaleur latente dans la masse convective qui fournit l’énergie nécessaire. Si la dynamique du maintien est à peu près comprise, la théorie de la naissance reste à faire. On pense de plus en plus que les cyclones naissent par hasard de la conjonction accidentelle d’effets coopératifs dans un environnement constamment favorable. Les pressions très basses dans l’œil résultent de la présence d’air très chaud qui provient de la stratosphère. Cet air froid et sec au départ se réchauffe considérablement par compression au cours de sa descente. Le mur de l’œil est alimenté par de l’air venant de la lointaine périphérie qui converge dans les basses couches vers le centre et compense le refroidissement dû à la détente en se réchauffant et en se chargeant d’humidité au contact de la mer sous-jacente. Cet air n’atteint pas le centre, mais s’élève en spiralant dans le mur de l’œil où il libère la chaleur latente, puis s’échappe dans la haute troposphère (à partir de 10-12 km) où règne un léger anticyclone. La formation nécessite la coopération d’une convergence synoptique et d’une zone de convection (amas convectifs), déjà concentrée à une latitude supérieure à 100, ce qui laisse supposer que la rotation terrestre même faible y joue un rôle. C’est le mécanisme de l’instabilité conditionnelle de seconde espèce (C.I.S.K. pour les Anglo-Saxons) proposé par J. G. Charney et A. Eliassen en 1964.

où 諸 est la vitesse angulaire de rotation de la Terre et 﨏 la latitude [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE]. L’intensité de cet effet décroît du pôle vers l’équateur. En atmosphère libre, le mouvement horizontal est dû à l’action de deux forces prépondérantes, la force de Coriolis づc d’intensité 2 諸 V sin 﨏 , où V est le module de la vitesse horizontale perpendiculaire au mouvement et dirigée vers sa droite (hémisphère Nord), et la force de pression づp due au gradient horizontal de pression et dirigée des hautes pressions vers les basses pressions. Les accélérations sont faibles vis-à-vis de ces deux forces en quasi-équilibre au cours du mouvement, compte tenu de la faiblesse relative des forces de frottement ou de diffusion づf. Le vent résultant du strict équilibre est appelé «vent géostrophique» ふg (fig. 4). Ce vent fictif constitue une bonne première approximation du vent réel. On dit que le vent obéit à la contrainte géostrophique à chaque niveau horizontal. Avec la relation hydrostatique, on peut donner à cette contrainte un aspect tridimensionnel: c’est la relation du vent thermique qui lie la variation du vent géostrophique avec l’altitude aux variations horizontales de la température. Le vent thermique, qui est l’accroissement du vent géostrophique avec l’altitude, est parallèle aux isothermes et laisse les basses températures à sa gauche (hémisphère Nord). Il est d’autant plus intense que le gradient de température est plus serré.L’équilibre du vent thermique ne peut subsister de lui-même. Il s’autodétruit s’il n’est pas accompagné d’une circulation verticale transverse, a-géostrophique, dont l’existence assure le maintien de l’équilibre (théorie quasi géostrophique de Charney-Eliassen). Les vitesses verticales descendantes et ascendantes sont faibles mais suffisantes pour que ces dernières puissent donner naissance aux grands systèmes nuageux et aux précipitations synoptiques non exclusivement convectives. Les plus intenses sont rencontrées dans les dépressions qui se creusent, au voisinage des fronts qui les accompagnent. C’est près de ces fronts qu’on observe la nébulosité et les précipitations les plus fortes, sous une grande variété de configurations. L’organisation des vitesses verticales nécessaires à l’équilibre du vent thermique est telle que c’est, en général, l’air chaud qui monte et l’air froid qui descend. L’affirmation, trop souvent propagée par les météorologistes eux-mêmes, que «l’air chaud s’élève au-dessus de l’air froid parce qu ’il est plus léger tandis que l’air froid s’enfonce sous l’air chaud à la façon d’un coin» est conforme à l’observation mais constitue une explication erronée de la physique du phénomène. Paul Queney en a donné une description soigneuse. Universitaire et météorologiste français ayant travaillé avec Carl-Gustav Rossby, il est le premier à avoir élaboré la théorie de l’action du relief sur l’écoulement atmosphérique. Il a aussi souligné le rôle majeur joué par la chaleur latente dans le développement de certaines dépressions.Dans les basses couches, le frottement induit une convergence et les vents horizontaux «rentrent» dans la dépression (l’angle du vent avec l’isobare varie de 150 à 450 ), d’où une augmentation générale de l’ascendance qui a pour effet de stimuler la convection dans l’air froid subsident (fig. 5).La théorie des fronts a été portée à un haut degré de sophistication mathématique et de réalisme physique. Comparativement, la théorie des dépressions est moins avancée. Ce sont les fronts qui font des zones dépressionnaires des aires de mauvais temps avec pluie, vent fort et parfois tempête. Mais il y a des nuances. C’est à l’avant de la dépression (en principe à l’est) qu’on trouve les couvertures nuageuses et les pluies continues du secteur chaud avec une grande variété de configurations. À l’arrière de l’axe dépressionnaire, c’est le règne de la traîne convective en air froid qui envahit peu à peu l’ensemble de l’aire dépressionnaire et peut aller d’un ciel noir sans éclaircies au merveilleux temps lumineux de l’été écossais où les rares averses de l’après-midi, courtes et peu intenses, ajoutent encore au charme du paysage.Les tempêtes les plus dangereuses sont liées à des dépressions mobiles qui peuvent traverser l’Atlantique en deux jours et sont de petite taille et de faible intensité isobarique en début de course. Leur détection est délicate sur l’océan, mal couvert par les observations conventionnelles. Cependant, l’observation continue par satellite (système européen Météosat) a pratiquement éliminé le risque de rater une tempête car, dès le stade initial, on voit apparaître des masses nuageuses caractéristiques. Les données satellitaires sont utiles pour l’analyse et la détection (fig. 6). La prévision, en raison de la rapidité et de la complexité de l’évolution, reste tributaire des modèles de prévision numérique [cf. PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE].5. Le cyclone tropicalParmi les phénomènes météorologiques violents, le cyclone tropical est le plus destructeur. Les dégâts sont causés par les vents forts (de 150 à 300 km/h), concentrés dans un anneau assez étroit entourant le centre et passant ainsi deux fois sur la station, les pluies diluviennes et surtout la vague de tempête de 6 mètres et plus de hauteur qui ravage les côtes basses (Bengale).La forme est quasi circulaire, usuellement de 100 à 500 kilomètres de diamètre, avec souvent des bras spiralés perceptibles sur les images satellitaires. Cyclone est le nom spécifique pour la plupart des régions sauf pour les Caraïbes et la mer de Chine, où on les appelle respectivement «ouragans» et «typhons».Le cyclone comprend un centre, soit clair, soit avec seulement des nuages bas: c’est l’œil du cyclone, aire calme et chaude. L’œil est entouré d’une région très active, le mur de l’œil, constituée de puissants cumulo-nimbus dont les enclumes constituent la masse nuageuse visible sur les images satellitaires. Cette convection puissante se prolonge dans des bras qui convergent en spiralant vers la masse centrale. Les vents sont faibles dans l’œil, puis ils augmentent rapidement pour atteindre leur maximum à 30 kilomètres du centre en moyenne et décroissent plus lentement vers la périphérie. Le déplacement est lent (30 km/h) suivant une trajectoire grossièrement parabolique qui démarre d’est en ouest dans le flux des alizés [cf. ATMOSPHÈRE], puis s’incurve en arrivant vers les côtes pour être souvent reprise dans la circulation d’ouest des latitudes moyennes. Au moment où la trajectoire s’incurve, par exemple sur les Caraïbes, on observe des mouvements erratiques très difficiles à prévoir. La trajectoire des cyclones est maritime. C’est un phénomène de saison chaude: septembre est le mois privilégié pour l’hémisphère Nord. La présence d’une mer chaude, de température supérieure à 26 ou 27 0C, est nécessaire au maintien du phénomène, qui s’éteint rapidement lorsqu’il aborde une côte, non pas à cause du frottement, mais par suite de la «coupure de l’alimentation» en eau.C’est en effet le dégagement de chaleur latente dans la masse convective qui fournit l’énergie nécessaire. Si la dynamique du maintien est à peu près comprise, la théorie de la naissance reste à faire. On pense de plus en plus que les cyclones naissent par hasard de la conjonction accidentelle d’effets coopératifs dans un environnement constamment favorable. Les pressions très basses dans l’œil résultent de la présence d’air très chaud qui provient de la stratosphère. Cet air froid et sec au départ se réchauffe considérablement par compression au cours de sa descente. Le mur de l’œil est alimenté par de l’air venant de la lointaine périphérie qui converge dans les basses couches vers le centre et compense le refroidissement dû à la détente en se réchauffant et en se chargeant d’humidité au contact de la mer sous-jacente. Cet air n’atteint pas le centre, mais s’élève en spiralant dans le mur de l’œil où il libère la chaleur latente, puis s’échappe dans la haute troposphère (à partir de 10-12 km) où règne un léger anticyclone. La formation nécessite la coopération d’une convergence synoptique et d’une zone de convection (amas convectifs), déjà concentrée à une latitude supérieure à 100, ce qui laisse supposer que la rotation terrestre même faible y joue un rôle. C’est le mécanisme de l’instabilité conditionnelle de seconde espèce (C.I.S.K. pour les Anglo-Saxons) proposé par J. G. Charney et A. Eliassen en 1964.

Encyclopédie Universelle. 2012.